文章探讨了DeFi领域中Curator模式的兴起及其潜在风险,通过Stream Finance等案例揭示了高收益背后隐藏的杠杆、不透明操作和系统性风险,警示投资者警惕不透明的高收益陷阱。

基金经理,这个在股票市场曾经被信任又被祛魅的角色,在 A 股火红的时期承载着无数散户的财富梦想。

如今,当「基金经理」这个角色以「Curator」(主理人)的新名字来到链上时,情况变得更加危险。他们不需要通过任何资格考试,不需要接受任何监管机构的审查,甚至不需要披露自己的真实身份。

他们只需要在 DeFi 协议上创建一个「金库」,用高得离谱的年化收益率作为诱饵,就能吸引数亿美元的资金涌入。而这些钱去了哪里,被用来做什么,投资者一无所知。

2025 年 11 月 3 日,当 Stream Finance 突然宣布暂停所有存提款时,一场席卷 DeFi 世界的风暴被推向了高潮。

这场风暴并非毫无征兆。早在 172 天前,Yearn 的核心开发者 Schlag 就曾对 Stream Finance 团队发出警告,他曾直言不讳:

「只需要与他们进行一次对话,以及花 5 分钟浏览他们的 Debank,就能意识到这将会以糟糕的结局收场。」

Stream Finance 本质上是一个收益聚合协议。用户存入资金后,会收到 xUSD、xBTC 等生息代币,协议声称会将资金分散投资到各种链上链下策略中赚取收益。但这次暴雷揭开了高收益的来源所在,Stream 通过与 Elixir 协议的 deUSD 进行循环铸币,用仅 190 万美元的真实资本,层层套娃撬动了超过 1450 万美元的铸币规模,这个过程就隐藏着超过 4 倍的杠杆。

更可怕的是连锁反应,1.6 亿美元用户资金被冻结,而整个生态系统面临 2.85 亿美元的系统性风险。Euler 协议产生 1.37 亿美元坏账,Elixir 的 deUSD 有 65% 由 Stream 资产背书,6800 万美元悬于崩溃边缘。

那么,这个让资深开发者一眼看穿,却吸引了超过 80 亿美元资金的「Curator」模式,究竟是什么?它又是如何将 DeFi 的理想主义,扭曲成今天的危险赌局?

要理解这场危机的根源,我们必须回到 DeFi 的原点。

以 Aave、Compound 为代表的传统 DeFi 协议,其核心魅力在于「Code is law」(代码即法律)。每一笔存款、每一笔借贷都得遵循写死在智能合约里的规则,公开透明,无可篡改。用户将资金存入一个巨大的公共资金池,借款人则需要提供超额的抵押品才能借出资金。

然而,这个周期,以 Morpho、Euler 为代表的新一代 DeFi 协议,为了追求收益率,实行了一种新型的资金管理方式。它们认为 Aave 的公共资金池模式效率低下,大量资金被闲置,无法实现收益最大化。

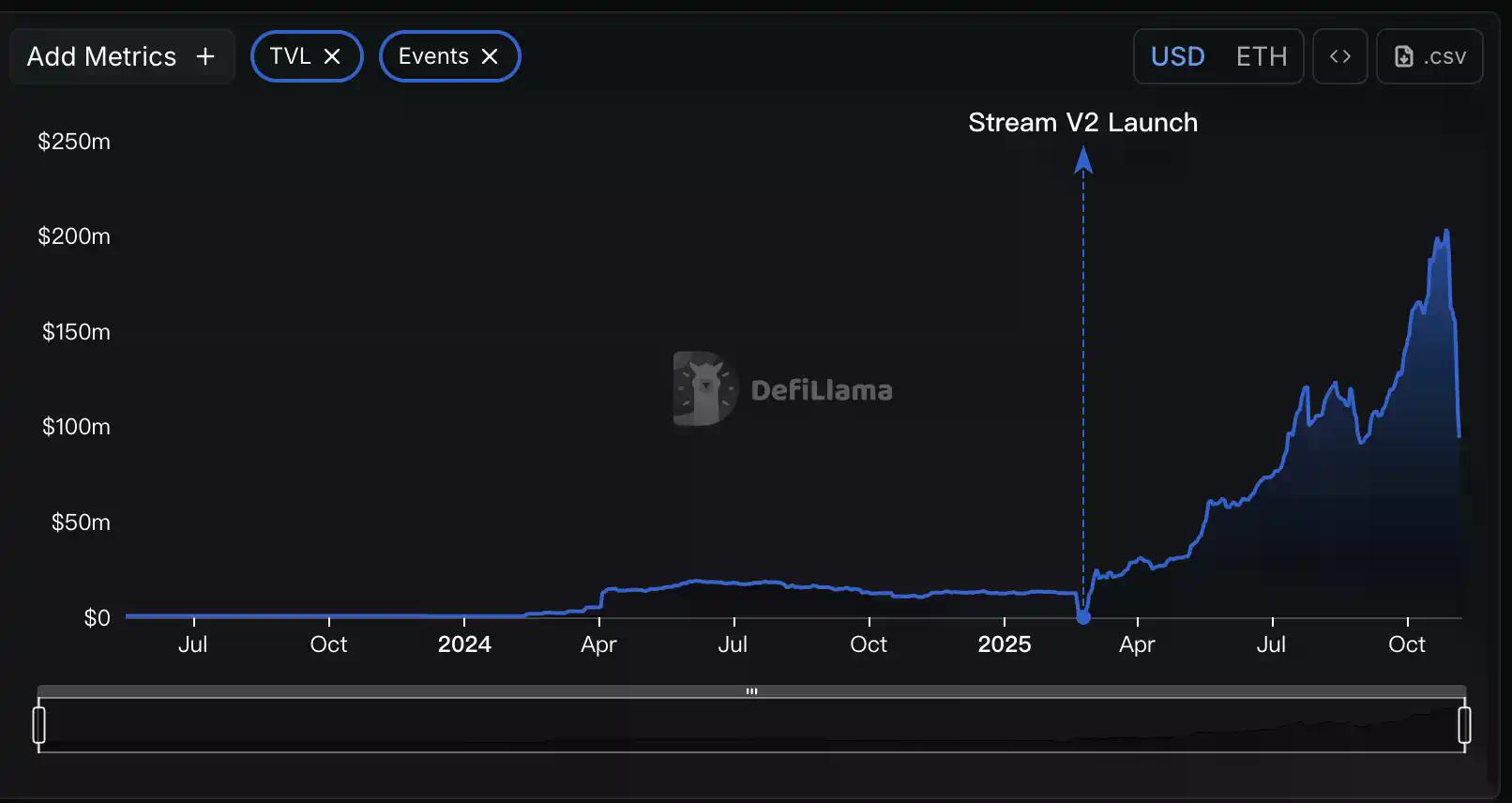

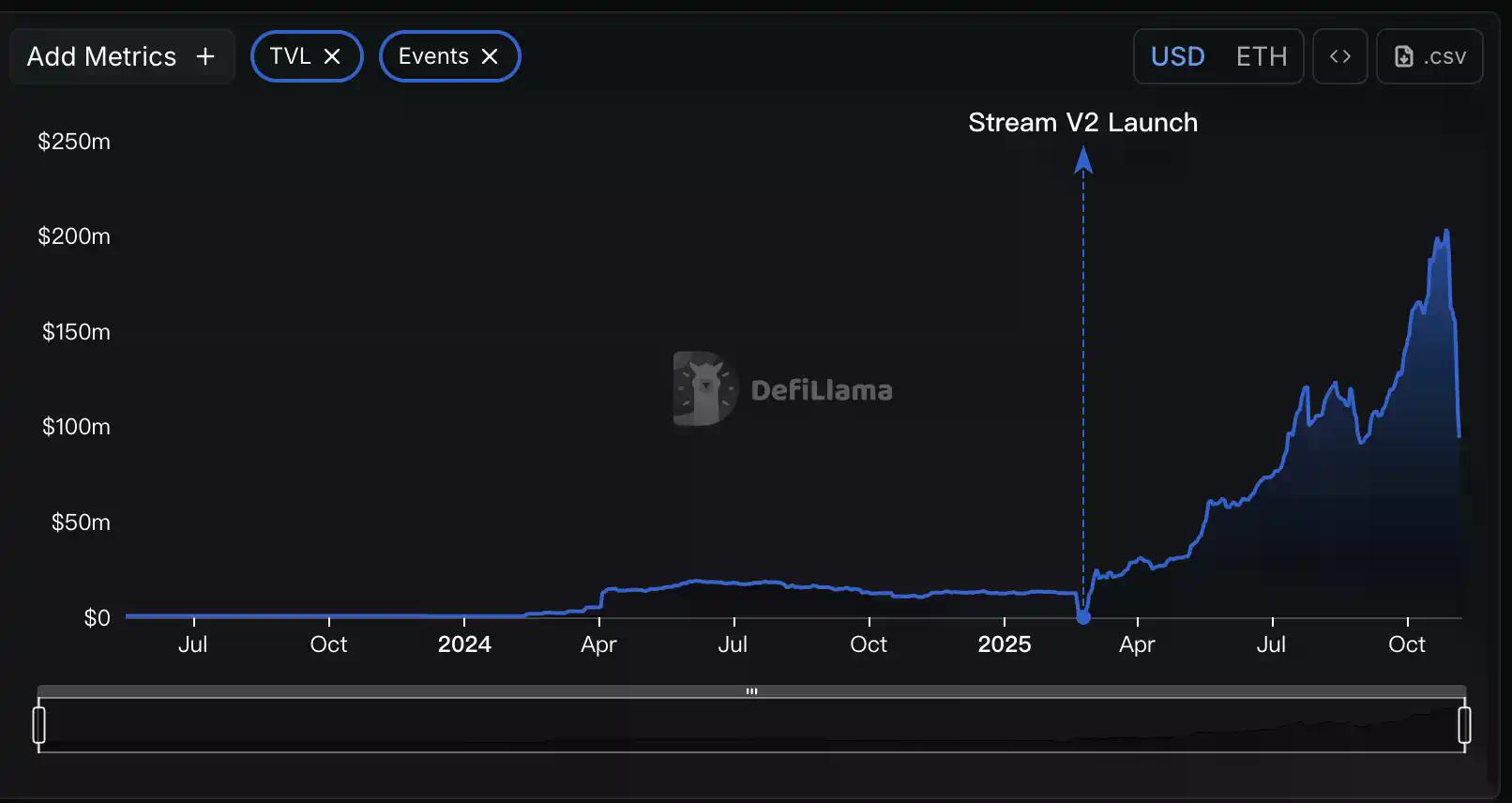

这种模式的扩张速度惊人。根据 DeFiLlama 数据,截至目前,仅 Morpho 和 Euler 两大协议的总锁仓价值就已超过 80 亿美元,其中 Morpho V1 达到 73 亿美元,Euler V2 也有 11 亿美元。这意味着,有超过 80 亿美元的真金白银,正被交由数量众多、背景各异的 Curator 们管理。

这听起来很美好,专业的人做专业的事,用户可以轻松获得比 Aave 更高的收益。但撕开这层「链上理财」的华丽外衣,其内核与 P2P 十分相似。

以 Morpho 为例,用户在其网站上可以看到各种由不同 Curator 设立的金库,每个金库都标榜着诱人的 APY(年化收益率)和简短的策略描述。

所谓的「去中心化」,仅限于存款和取款的那一瞬间,而资产的生命周期中最重要的风险管理环节,却完全在一个不知背景不受约束的「主理人」手中。

传统 DeFi 协议之所以相对安全,正是因为它们最大限度地排除了「人」的变量。而 DeFi 协议的 Curator 模式,却将「人」这个最大的、最不可预测的风险,重新请回了区块链。当信任取代了代码,当透明变成了黑箱,维系 DeFi 安全的基石便已崩塌。

Curator 模式只是打开了潘多拉的魔盒,协议方与 Curator 之间心照不宣的利益合谋,则彻底释放了里面的魔鬼。

Curator 的盈利模式通常是收取管理费和业绩提成。这意味着,他们有极强的动机去追逐高风险、高回报的策略。反正本金是用户的,亏了无需负责,一旦赌赢了,利润的大头却能进入自己的腰包。

更可怕的是,协议方非但没有扮演好监管者的角色,反而成为了这场危险游戏的「帮凶」。为了在激烈的市场竞争中吸引 TVL(总锁仓价值),协议方需要用惊人的高 APY(年化收益率)来吸引用户。而这些高 APY,正是由那些采取激进策略的 Curator 创造的。

Stream Finance 正是这种不透明操作的典型。根据链上数据分析,Stream 声称拥有高达 5 亿美元的总锁仓价值(TVL),但根据 DeFillama 数据,Stream 的 TVL 在最高点仅有两亿,这意味着,超过五分之三的用户资金,都流向了不为人知的链下策略,由一些神秘的专有交易员进行操作,彻底脱离了 DeFi 应有的透明度。

当协议本身都成了高风险策略的鼓吹者和受益者时,所谓的风险审查就成了一纸空文。用户看到的不再是真实的风险提示,而是一场精心策划的营销骗局。他们被引导着相信,那些动辄两位数、三位数的 APY 是 DeFi 的魔力,却不知道这背后是通往深渊的陷阱。

2025 年 10 月 11 日,加密货币市场经历了一场血洗。在短短 24 小时内,全网爆仓金额接近 200 亿美元,这场清算带来的流动性危机和隐藏风险,正在传导至整个 DeFi 生态。

然而,这仅仅是灾难的开始。由于 Stream 的 xUSD、xBTC 等代币被广泛用作 DeFi 协议中的抵押品和资产,它的崩盘迅速引发了一场波及全行业的连锁反应。

另一家协议 Stables Labs 及其稳定币 USDX,最近也出现了类似的情况,受到了社区的质疑。

从 Aave 的透明的链上银行,到 Stream Finance 的资管黑箱,DeFi 在短短几年内完成了一次致命的进化。

这场危机最深刻的教训在于,我们必须重新审视 DeFi 的核心价值:透明度,远比去中心化的标签本身更为重要。

Bitwise 的首席投资官 Matt Hougan 曾对加密世界的所有投资者说过一句名言:「市场上根本不存在没有风险的两位数收益率。」

对于每一个被高 APY 吸引的投资者来说,下一次点击「存入」按钮前,都应该扪心自问一个问题:

你真的明白这笔收益从哪里来吗?如果你不明白,那么你,就是那个收益。